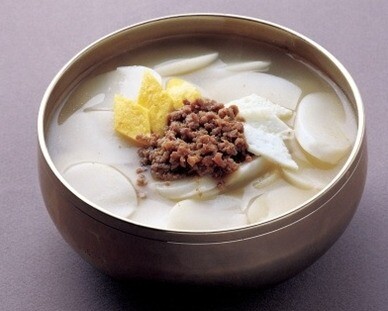

- 조선중기 이후 설날 아침에 모시는 차례상에 메(밥)와 함께 올린 후,식구들과 아침 식사로

맑은 장국을 끓이면서 쇠고기나 돼지고기나 꿩고기나 닭고기를 넣고 여기에 얇게 썬 가래떡을 넣어서 끓인다. 약산적과 같은 고명을 올리기도 한다. 조선후기의 대표적인 세시기인 『경도잡지(京都雜誌)』, 『동국세시기(東國歲時記)』, 『열양세시기(洌陽歲時記)』에는 모두 병갱(餠羹)을 병탕이라 적고 설날인 원일(元日)에 먹는 음식으로 소개했다.

『경도잡지』에서는 설날 원일에 병탕 만드는 방법으로 “멥쌀로 떡을 쪄서 치고 비벼 긴 가닥을 만들고, 굳기를 기다려 엽전 굵기로 자른다. 꿩고기에 후춧가루를 뿌리고 끓여서 맛을 낸다.”고 하였다. 『동국세시기』에서는 “멥쌀가루를 쪄서 안반 위에 놓고 떡메로 무수히 쳐서 길게 늘려 만든 가래떡을 백병(白餠)이라고 한다. 백병을 엽전과 같이 잘게 썰어 간장국에 섞고, 쇠고기와 꿩고기, 고춧가루를 넣어 익힌 것을 병탕이라 한다.”고 했다.

『열양세시기』의 ‘원일’에도 병탕 만드는 법이 나온다. 좋은 쌀로 가루를 내어 가는 체에 친 다음 맑은 물에 반죽하여 찐 것을 안반에 놓고 떡메로 오래 친다. 떡을 조금씩 떼어 손으로 비벼 문어발처럼 둥글고 길게 늘인 모양을 만드는데, 이것을 권모(拳模)라고 한다. 미리 준비해 둔 장국[醬湯]이 끓을 때 떡을 엽전 모양으로 얇게 썰어 넣으면 끈적거리지도 않고 부서지지도 않아 좋다. 혹 여기에 돼지, 소, 꿩, 닭 등의 고기를 넣는다. 섣달그믐 밤중에 집안 식구들이 각자 한 그릇씩 먹는다. 이것을 병탕이라 부른다고 하였다.

19세기 말에 쓰였을 것으로 여겨지는 『시의전서(是議全書)』, 『음식방문(飮食方文)』에서는 한글로 떡국이라 적고 한자로 병탕(餠湯)이라 적었다. 흰떡을 얇게 썰어 고기장국이 팔팔 끓을 때에 떡점을 잠깐 넣어 얼른 떠 놓고, 생치국을 맛있게 끓인다. 고기 볶은 즙을 타 다시 떡점을 말고 위에 약산적을 자욱이 얹고 후춧가루를 뿌리되 맛난 장국을 따끈따끈하게 끓여 곁에 놓고 계속 불어가며 먹는다. 젓국에 꾸미를 넣어 끓이면 아픈 사람 회복하기가 제일이라고 하였다.

중국 송나라의 시인 육방옹(陸放翁)이 「세수시(歲首詩)」에서 “밤중에 제사를 지낸 후 박탁(餺飥)을 나누어 먹었다.”고 쓰고 주를 달기를, 시골 풍속에는 새해가 되면 반드시 떡국을 먹는데 이것을 동혼돈(冬餛飩), 연박탁(年餺飥)이라고 하였다. 이것이 바로 이 음식인 것 같다고 하였다. 일본인들 역시 양력 1월 1일에 ‘조우니[雑煮]’라는 병갱을 조상 제사에 올린 후에 그날 저녁 식사로 먹는다. 설날에 병갱을 먹는 풍속은 송나라 이후 한반도와 일본 열도에 전파된 풍속일 가능성이 많다. 조선에서는 정조대에 호서군의 군인들이 섣달그믐날에 고향으로 갈 때 양식을 주어 보내어 부모와 처자식과 함께 병갱을 배불리 먹도록 하라고 지시를 내린 일이 있다[『정조실록』 15년 12월 24일].

『영접도감의궤(迎接都監儀軌)』에도 ‘병갱’이란 명칭이 보이는데, 장국에 국수나 떡을 넣은 음식을 두루 일컫는 말로 쓰였다. 『원행을묘정리의궤(園幸乙卯整理儀軌)』에 의하면, 야다소반과에 병탕이 올랐는데 재료로는 멥쌀인 백미(白米) 2승(升), 찹쌀인 점미(粘米) 5합(合), 묵은 닭인 진계(陳鷄)와 생꿩인 생치(生雉) 1마리, 쇠고기인 황육(黃肉) 3양(兩), 간장(艮醬) 5석(夕)이 들어갔다. 『열양세시기』에 제시된 만드는 법과 비슷한 것으로 보인다.

조선 후기 실학자 이덕무(李德懋1741~1793)의 문집으로 아들 이광규(李光葵)가 1795년에 이덕무의 저술을 모두 모아 만든 『청장관 전서(靑莊館全書)』제1권 영처시고 1(嬰處詩稿一) 첨세병(添歲餠)에

千杵萬椎雪色團(천저만추설색단)천만 번 방아에 쳐 눈빛이 둥그니

也能仙竈比金丹(야능선조비금단)저 신선의 부엌에 든 금단과도 비슷하네

偏憎歲歲添新齒(편증세세첨신치)해마다 나이를 더하는 게 미우니

怊悵吾今不欲餐(초창오금불욕찬)서글퍼라 나는 이제 먹고 싶지 않은 걸

세시(歲時)에 흰떡을 쳐서 만들어 썰어서 떡국을 만드는데 한난(寒暖)에 잘 상하지도 않고 오래 견딜 뿐 아니라 그 조촐하고 깨끗한 품이 더욱 좋다. 풍속이 이 떡국을 먹지 못하면 한 살을 더 먹지 못한다고 한다. 그래서 나는 억지로 이름을 ‘첨세병’이라 하고, ‘첨세병’을 노래한다.

조선 후기 북학파 계열의 실학자 유득공(柳得恭, 1749~1807년)의 『경도잡지(京都雜志)』에는 병탕의 용도를 다음과 같이 적었다. “세찬으로 없으면 안 된다. 나이를 보탤 때마다 병탕 몇 그릇째냐고 묻는다.” 조선후기 학자 대산(臺山) 김매순(金邁淳 1776~1840)의 『열양세시기(洌陽歲時記)』에는 “여항에서는 어린아이 나이를 물을 때 여태 병탕 몇 그릇 먹었느냐고 묻는다.”고 했다. 19세기 학자 홍석모(洪錫謨·1781~1857)가 쓴 『동국세시기(東國歲時記)』에는 “이것은 제사에도 쓰고 손님 접대에도 사용하므로 세찬에 빠지면 안 되는 음식이다. 국에 넣어 삶으므로 옛날에 습면(濕麪)이라고 부르던 것이 바로 이것인 것 같다. 저잣거리 가게에서는 이것을 시절음식, 즉 시식(時食)으로 판다. 민간 언어로 나이 몇 살 먹었다는 것을 병탕 몇 그릇째 먹었다고 한다.”고 했다.

조선 중기 효종 때 남인의 거두이자 시인이었던 윤선도(尹善道 1587 ~ 1671) 의 시문집 『고산유고(孤山遺稿)』제1권 / 시(詩)에 '극아의 탕병일에 짓다 정해년(1647) 〔克兒湯餠日作 丁亥〕 ‘어린아이의 생일날에 집사람이 떡국을 차렸기에 선인을 생각하고 감회에 젖다.〔小兒初度日 家人設餠 懷先感懷〕’로 되어 있다. 극(克)은 공의 서자인 직미(直美)의 아명이다. 이 당시 탕병일(湯餠日)은 떡국 먹는 날이라는 말로, 여기에서는 돌날이라는 뜻으로 쓰였다. 옛날에 어린아이가 돌을 맞을 때나 어른의 생일에 장수(長壽)하라는 뜻으로 떡국을 끓여 먹던 풍속이 있었다.

|

| ▲ 사진 제공 / 떡박물관 |

경상남도 남해안에 가까운 지역에서는 조선후기 이래 최근까지도 설날에 떡국을 차례상에 올리지도 먹지도 않는다. 조선 후기 정조 때의 학자 이옥(李鈺, 1760~1815)은 『담정총서(藫庭叢書)』「봉성문여(鳳城文餘)」에서 “정월 초하룻날 떡국으로 선대(先代)에 대한 제사를 지내는 것은 비록 고례(古禮)는 아니지만 우리나라 서울과 지방에 통용되는 풍속이다. 영남의 하층 백성들은 섣달 그믐날 정오에 선대에 대한 제사를 지내는데, 병탕을 사용하지 않고 밥과 국, 어육과 주과(酒果)를 차려 놓고 흠향하게 하니 일반 풍속과는 다르다. 마을 아이 중에 나에게 술과 과일을 가져온 자가 있어서 내가 말했다. 웃으며 우리나라 풍속에 떡국 그릇으로 나이를 계산하는데, 나는 금년에 병탕을 먹지 않았으니 한 해를 얻은 셈이요, 너희들은 지금까지 세월을 헛먹은 것이다.”고 했다. 지금의 경상남도 합천군 삼가면에서 이옥이 설날 때 본 모습을 기록한 것이다. 실제로 최근까지도 경상남도의 해안가 지역에서는 설날에 떡국을 차례상에 올리지도 않고 먹지도 않는 풍속이 있다. 이를 통해 병갱은 조선중·후기에는 한반도의 중부지역 풍속이었는데, 널리 퍼져서 20세기 후반에는 전국적인 풍속이 된 것으로 보인다.

|

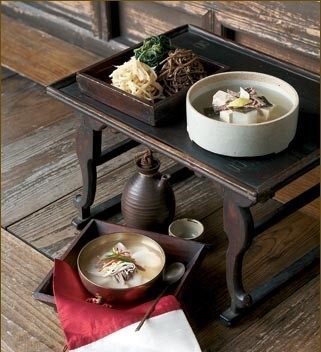

| ▲ 사진제공 / 떡박물관 |

지역에 따라 두부와 고기를 함께 간장에 졸인 것을 꾸미라 부르는 곳도 있다. 함안 지역에서는 과거 꿩고기를 작은 뭉텅이로 썰어 삶아낸 고명이 올라갔는데, 꿩고기를 구하기 힘들어지면서 닭고기로 대신하기도 한다. 마산 지역에서도 가끔 닭고기를 삶아 고명으로 올라가는 고명이 가끔 보이기도 한다. 하지만 대체로 다진 소고기를 간장으로 졸인 꾸미를 사용하고, 그 외 굴이나 두부가 고명으로 들어간다. 진주에서는 꾸미로 다진 소고기를 사용한다. 특이하게 육전을 올리는 집도 보인다. 고급 고명으로는 석이버섯이 있다. 저렴한 버전으로는 채 썬 표고버섯 또는 목이버섯을 간장에 졸인 것을 쓴다.

[저작권자ⓒ 쿡앤셰프(Cook&Chef). 무단전재-재배포 금지]